| 幸福な家庭を築く信仰と社会で活かされる宗教とは №10 |

インドで生まれた仏教

インドで生まれた仏教は、中国から日本へ、500年ごろ伝わり、聖徳太子が天皇を補佐する摂政になってから、日本に仏教が広まったと言われています。

聖徳太子は法隆寺を建立し、仏教を日本に定着させました。

奈良時代には仏教文化が開花しました。それは聖武天皇が国を守るために「諸国に国分寺・国分尼寺を建立せよ」との詔を出したことで、全国にお寺が建立されました。いまでも全国に「国分寺」の地名がその名残をとどめています。都では東大寺の大仏が建立されています。

平安時代になると、最澄と空海(のちの弘法大師)というふたりの偉大な仏教者があらわれ、最澄が開いた天台宗、空海が開いた真言宗が生まれています。

鎌倉時代には親鸞聖人や日蓮聖人など多くの宗祖があらわれ、いくつもの宗派が生まれました。現在、日本にさまざまな宗派があるのはこのためで、十三宗五十六派あるといわれています。

仏を唱えれば救われると説いた浄土宗

はじめて民衆の間で広まった宗教が浄土宗です。

宗祖の法然上人は「南無阿弥陀仏」と唱えれば救われる、と説き、またたくまに民衆に受け入れられたのです。

法然上人は幼くして父を失ったため、叔父のもとに預けられ、仏教を学びました。その後、すでに一大勢力となっていた比叡山東塔西谷功徳院の皇円のもとで出家しました。

仏道を求めて出家したのですが、当時の比叡山は僧侶が権力闘争に明け暮れていました。法然は真摯に仏道を求める僧侶が集う西塔の黒谷別所で慈眼房叡空に入門し、その後25年間、苦悩しながら仏道を求めつづけました。

1176年、43歳のとき、中国の善導大師の「一心に阿弥陀仏の名をたたえて念仏を唱えれば極楽往生できる」という教えに触れ、浄土宗を開宗します。

「念仏を唱えれば救われる」という教えは、またたく間に人々の間に広まりました。これが比叡山の天台宗から弾圧を受ける結果となり、流罪されます。

1年足らずで許されましたが、京都に戻ることを許されたのは79歳のときです。病床に伏し、80歳で生涯を閉じました。

その場所が、現在総本山となっている華頂山知恩院でした。

法然没後、弟子たちによって広められた浄土宗の「念仏を唱えれば救われる」というわかりやすい教えは、民衆の心をとらえ、さらに広まっていきました。

本尊は、阿弥陀如来、経典は観無量寿経、無量寿経、阿弥陀経で、唱える文句は「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」です。

親鸞が開いた浄土真宗

どの宗派かは知らなくても、親鸞の名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

見真大師親鸞聖人が開いた宗派、浄土真宗は現在、巨大教団となっています。

親鸞は9歳で出家し、比叡山で20年間修行をしましたが、内面の悩みが解消されなかったため、山を下りました。京都六角堂に籠って95日目に啓示を得て、浄土宗を開いた法然上人の弟子となり、修行を積むことにしました。しかし、法然が流罪となったため、親鸞も越後に流罪となります。還俗(げんぞく)が条件でした。還俗とは僧から俗人に戻ることをいいます。以後、親鸞は僧の身分に戻ることはなく、「僧に非ず俗に非ず」という「非僧非俗」を貫きます。

越後で妻、恵信尼を娶り、子、信連を設けた親鸞は5年で流罪を許されると、妻子とともに常陸に行き、そこで主著である『教行信証』6巻を著します。この年を立教開宗の年としています。親鸞52歳のときです。

「南無阿弥陀仏」と唱えれば誰でも、死後、浄土で仏になることができると説く「自力念仏」の浄土宗と違い、浄土真宗は「南無阿弥陀仏」と唱えれば、必ず極楽浄土に行くことが約束される「他力念仏」なのです。故人はすでに極楽に生まれている、と考えるのです。

90歳で親鸞がこの世を去ると、浄土真宗は衰微していきますが、第八世蓮如によって再興します。

その後は本願寺を本山として、巨大教団に発展します。

浄土真宗はその後、本願寺派、大谷派、髙田派などに分かれています。そのなかでも本願寺派と大谷派が大きく、本願寺派の本山が西本願寺であることから「お西」と呼ばれ、大谷派の本山が東本願寺であることから「お東」と呼ばれています。本尊は、阿弥陀如来、経典は観無量寿経、無量寿経、阿弥陀経で、唱える文句は「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」です。

上文、三稿はインターネットよりコピーしたものです。

| 幸福な家庭を築く信仰と社会で活かされる宗教とは №11へリンク |

| 幸福な家庭を築く信仰と社会で活かされる宗教とは №10 |

幸福な家庭を築く信仰と社会で活かされる宗教とは №10

人生80年、生きる私達に求められること

ペンネーム 大和三郎丸 (上瀧勇哲)

北九州市小倉といえば岩下俊作の小説、富松松五郎「無法松の一生」が有名です。

実在した人物ですが、大正から昭和時代、人力車が今のタクシーとしていた時代、車引きの松五郎を常連にした軍の将校、そのファミリーに想いを寄せる松五郎の恋物語を小説にしたものです。

その中で特にアピールしたのが小倉祇園太鼓、松五郎が恋心を燃やす「太鼓乱れ打ち」は、舞台や映画、歌謡曲で有名になりました。その北九州市小倉祇園祭は、毎年の7月、第三日曜日、小倉城に於いて20ほどの山車が出、太鼓祇園競演会と踊り、華やかさで数万人の市民が参集し、クライマックスを迎えます。

私も子供時代に山車を引き、ジャンバラを打ったことがあります。

その子供時代、父は畳店をしておりました。ある日、滋賀県長浜市から「浄土真宗本願寺派、○○寺」が家近くに寺道場を構えました。

その若住職から畳表、ゴザなど、たくさんの注文を頂いたことがきっかけで、父がその寺に入門することになります。

仕事を請け負うことをしながら、父の信仰心が高まり、それまでなかった家の仏間で朝晩、お経を上げる父でした。

そして私達、三兄弟も何がしかの理由で、父の後ろでお経を読んでいました。

そんなとき、ご近所に海老根さんファミリーが引越して来ました。家づくりに欠かせない建設工事の海老根さんと父の関係は親友となりますが、二人が相反するのは、海老根さんは「創価学会」。二人とも信仰熱心でしたから、しょっちゅう我が家で宗教論争を激しく対戦していましたね。

どちらの言い分も分かる子供の私。社会人になった私は、何度も海老根さんの招待で「創価学会・青年部」の会議とか集まりに参加しました。正直、若人が多い、こちらの方が好きでしたね。

でも父の信仰心を考えると、そういう分けにもいきませんから静観していました。

勤務先の会社の中では創価学会、池田会長を猛アピールする、釣り仲間と若人がいました。

また、「天理教」にハマっている先輩とか釣り仲間に誘われ教会に、お参りすることも多大ありました。このとき天理教ハワイ支部がある等で、その支部長とお会いしたこともあります。

そして22才のとき、妻にする洋子ちゃんと出会ったことから、今度は神様を司る信仰に目覚めます。

大好きな西野 寿おじいちゃんのおかげでもありますが、神様信仰は明るく、のびのび、そして、いつでもどこでも神社参りが素直にできる環境が日本の風習でもあります。

洋子ちゃんと結婚して子供が生まれ、子が成長してゆくプロセスには、必ず神様による神事が、たくさんありますよね。

若夫婦が若松で過ごした10年は、家そばの「若松えびす神社」の祭展、神輿担ぎから、10日えびす、色々な行事に氏子として参加しました。そして勤める会社と神様を繋ぐ神事などで、信仰という古くさいイメージを一変させたのです。

そして洋子ちゃんのおじいちゃん、西野寿さんが形見として頂いた「慈母観音像」が唯一の神様として、手を合わせるのでした。詳しくはホームページ「慈母観音像」ご覧下さい。

その10年後、住いを北九州市小倉南区志井、希望ヶ丘団地580世帯に引越します。

その町内には寺、神社などありません。近くにもありませんから檀家とか氏子のハンディは全くないのです。

しかし、洋子ちゃんのお母さんが長崎県大村市の見明直雄さんと再婚しました。その見明直雄さんは神主でした。

そのことで私達ファミリーは、しょっちゅう長崎県大村市へ訪問しました。

見明直雄さんは、西野寿おじいちゃん兄弟の末男ですが、子供の頃、西野家から見明家に養子となりました。

その見明家は代々大村藩お抱えの大村神社を家系とする宮司でした。

洋子ちゃんのお母さんは50才、夫の見明直雄さんの巫女となり、ご夫婦でたくさんのカップル祭事をしました。そのことで、お母さんは神事一切の祭典が出来、新しく新築した私達の家の、お祓いして下さいましたね。

見明家は大村藩主おかかえの神様を司る家系として名門ですが、今は大村城内にある大村神社とか、長崎県総鎮守「昊天宮」等に分家されているようです。そのような神様ではありますが、毎年の初詣とか大村市に行ったとき、お参りする神社として今も私は、これらの神社に参拝しています。詳しくはホームページ「見明ツタエ・ポートフォリオ」をご覧下さい。

そして、父が去り、母が守っている浄土真宗本願寺派のお寺は小倉の正圓寺でしたが、弟と一緒に住む母は、行橋市で新たな寺、正山寺を檀家として、お世話になっていました。

ご先祖様は浄土真宗の阿弥陀如来様に手を合わせていましたが、なぜかしら宗を起こした親鸞聖人を仰ぎます。人間が人間を仰ることは、文化として尊重したいのが私の流儀です。

本当の意味で手を合わせたいのは、私を育ててくれた父、母であり祖父母、そしてご先祖様でありたいと、私は願うのです。

浄土宗には東、西本願寺派、大谷派など宗派を起こしたお坊さんが、それぞれのお寺、宗派があります。

又、574年、用明天皇の次男として生まれた聖徳太子は、20才のとき天皇の摂政として初めて日本国憲法とか、中国、隋へ遣隋使を送り、仏教を国内で広め、奈良県の法隆寺とか大阪の四天王寺などのお寺を築き、インドから伝わるお釈迦様などの寺信仰を日本にもたらしたのがきっかけで大仏信仰が始まりました。

浄土宗の流れも、その偉いお坊さん人々によって宗教が数多く誕生しました。詳しくは分からないのですが、皆さんが、ご先祖様とか社会で知る宗教、葬式には、たくさんの、いろいろなお経があり、儀式や流儀がありますね。

神社に於いても、八幡とか大祖、須佐、伊勢など、様々な神様がありますね。どれをどのように信じようとも基本は私を写す、神前にある「鏡」なのですが、心の神は、人それぞれに応じて自由に持つことができます。

その事で信仰心は、どう燃やすか、どう悟るかは、人それぞれ、他人様が入ることはありえません。

その上で「人類は、みな兄弟」「人間は自由平等で、生きる尊厳は平等」そして生きる自由の中で社会にとけ込むこと、流れに逆らわず、同じ立場でアクションを起こし、家族を守ることをしながら、社会に優しい私でありたいと想うのです。

「幸福な家庭を築く信仰と社会で活かされる宗教とは」、誰にも縛られない自由なハートで、家族とか社会にとけ込む人間でありたい、その上で、人の為に役だつことをアクションプログラムしながら、平和な社会の一員として生きること、余力があればボランテア奉仕の心で、人間は皆兄弟、他人様が喜ぶことをしたい、それが私の生き方、考え方、そして心の信仰でありたいと願うのです。

私の名前、上瀧家のルーツは千葉県千葉氏の豪族、上瀧氏から。勇哲は浄土真宗の偉いお坊さん名。ペンネームの大和は、日本の、三郎丸は生まれ育った町名。詳しくはホームページをご覧下さい

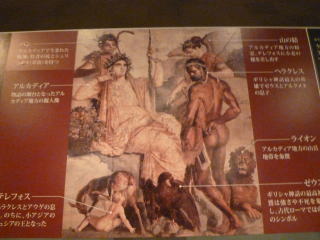

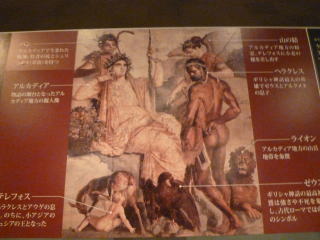

2017.6.福岡市博物館で公開中のボンベイ壁画展の様子。

紀元前栄えたボンベイの町が火山の爆発により消えた、その町を再現出来る壁画の発掘により、私達は紀元前の市民生活とか人類の軌跡を知ることができます。7月は古代イタリア・ローマ展に行きますね、皆さんお出掛けしませんか。

表紙写真は2017.6. 福岡市博物館で公開中のボンベイ壁画展の様子。紀元前栄えたボンベイの町が火山の爆発により消えた、その町を再現出来る壁画の発掘により、私達は紀元前の市民生活とか人類の軌跡を知ることができます。

表紙写真は2017.6. 福岡市博物館で公開中のボンベイ壁画展の様子。紀元前栄えたボンベイの町が火山の爆発により消えた、その町を再現出来る壁画の発掘により、私達は紀元前の市民生活とか人類の軌跡を知ることができます。